Soloselbstständiger als Dienstleister statt »externe Mitarbeit«: Wieso empfinden viele von uns diese Veränderung als groß? Warum tun wir uns so schwer damit? Warum sehen wir nicht die Chancen, die sich daraus ergeben? In Teil 5 unserer Serie gehen wir auf Ursachenforschung (Beispiel IT). Daraus leiten wir ab, was wir tun müssen, um das operative Managements für die (eigentlich kleinen) Veränderungen zu gewinnen.

Überblick

Worum es in unserer Analyse geht:

- Zwei Arbeitsweisen: Zusammenarbeit mit Freelancern vs. Zusammenarbeit mit »herkömmlichen Dienstleistern«

- Warum der Kunde unterschiedlich verfährt

- Hier wird ein Mitarbeiter auf Zeit gesucht (ANÜ)

- Freelancer wollen nicht verliehen werden

- Grauzonen: Wie Unternehmen versuchen, ANÜ auf Contracting zu übertragen

- Rechtsicher ja - aber ohne regelkonforme Umestzung (Operative Compliance)

- Warum die Beteiligten die Zusammenarbeit als regelkonform empfinden

- Wie daraus eine Abhängigkeit von externen Köpfen entsteht

- Woher die Abneigung kommt, stattdessen Kleinleistungen zu beauftragen

- Warum der Sprung eigentlich so groß ist

- Warum die Kleinleistungen all die Vorteile bringen, die sich der Kunde eigentlich wünscht

- Warum viele Manager diesen Schritt trotzdem nicht wagen

- Zusammenfassung und Fazit: Die Bereitschaft zur Veränderung erreichen

Vorab ein paar ergänzenden Worte: dieses Thema polarisiert. Nicht jedes Unternehmen hat dieses Problem. Und wenn es das hat, gestaltet es sich ggf. hier oder da in Nuancen anders. In unserem Artikel wollen wir darüber einen Querschnitt betrachten. Er soll dabei helfen, das Problem und Ansätze besser zu verstehen.

Die Analyse

1. Zwei Arbeitsweisen: Zusammenarbeit mit Freelancern vs. Zusammenarbeit mit »herkömmlichen« Dienstleistern"

Beginnen wir mit der Betrachtung der Zusammenarbeit. Blicken wir dazu genauer in die operativen IT-Abteilungen, die mit den Freelancern zusammenarbeiten.

A. Die Zusammenarbeit mit »herkömmlichen« Dienstleistern

Heute muss nahezu jede IT-Abteilungen mit externen Dienstleistern zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit »herkömmlichen Dienstleistern«, also größeren Unternehmen ist Alltagsgeschäft. Sie ist in der Regel so, wie es der Gesetzgeber erwartet:

- Ohne Einbindung des Mitarbeiters in die Organisation (Kriterium 1)

- Nicht arbeitsteilig (Kriterium 2)

- Ohne Vorgaben zum »Wie« und »Wo« oder Weisungen (Kriterium 3)

Es werden kleiner und größere Aufträge formuliert. Und wenn der Dienstleister mehr Aufwand betreiben muss, als er im Angebot formuliert hat, ist das in der Regel sein Risiko. Er muss die Mehraufwände tragen (Unternehmerisches Risiko, Kriterium 4).

B. Die interne Zusammenarbeit (inkl. Freelancer)

Hier arbeiten die Mitarbeiter Hand in Hand mit Freelancern und ähnlichen »externen Ressourcen«. Je besser sich »die Externen« integrieren, desto zufriedener das Team und die Kunden.

Genau das ist es aber, was der Gesetzgeber für Soloselbstständige als »nicht selbstständig« ansieht. Und was er mit den zuvor genannten Kriterien abgrenzt.

2. Es stellt sich die Frage: Warum verfährt der Kunde mit Freelancern anders?

Hier ist der Ausgangspunkt entscheidend:

- Es fehlt ein passender Mitarbeiter mit den geeigneten Fähigkeiten

- Ein Mitarbeiter wird übergangsweise benötigt

Und: der verantwortliche Manager möchte diese Leistungen nicht auslagern.

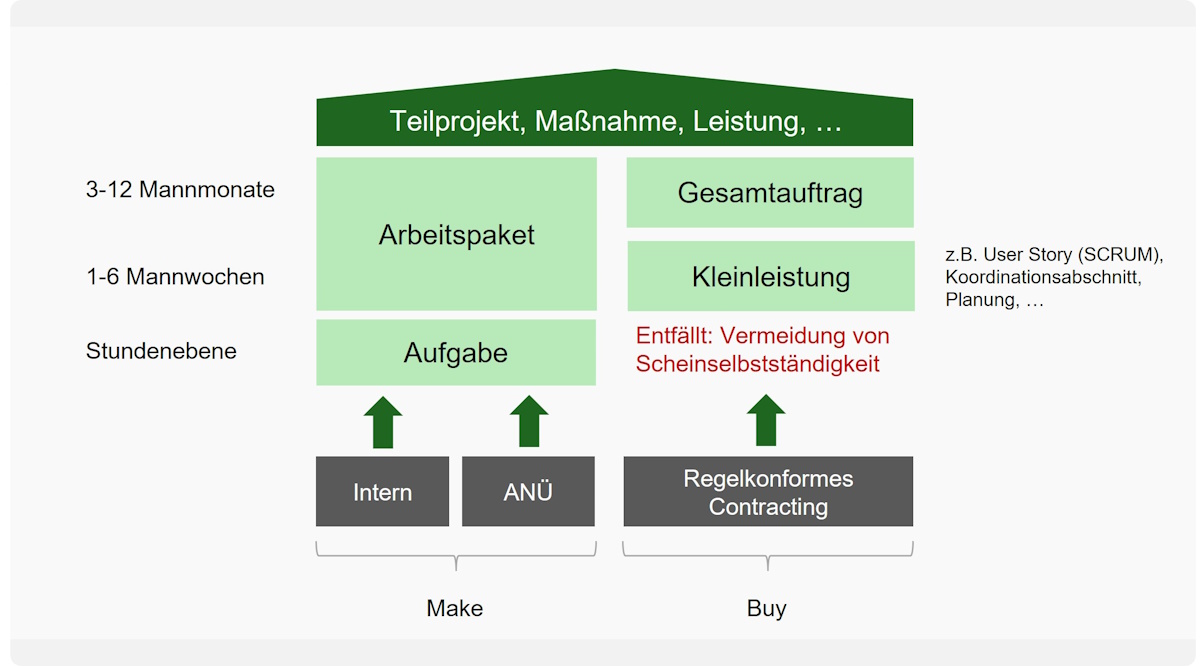

Anders ausgedrückt: der Manager möchte »Make« statt »Buy«.

Vielen Managern ist nicht klar, dass sie mit (regelkonformen) Freelancing oder Contracting auf »Buy« schwenken bzw. schwenken müssen. Viele wollen hier einen Mitarbeiter, weil sie in ihrer Wunschvorstellung diesen nicht bekommen.

Das erklärt, warum sie mit herkömmlichen Dienstleistern anders verfahren als mit Freelancern. Und dass die Zusammenarbeit soll »so mitarbeiterähnlich wie möglich« sein sollte.

Darum möchte der operative Manager den »Externen« bestmöglich ins Team arbeitsteilig einbinden. Wenn es erlaubt wäre, würde der Manager gerne die Unterscheidung zwischen intern und extern vermeiden.

Und deshalb am liebsten auch die gleichen Maßstäbe anlegen (wie z.B. die Onsite/Remote-Quote).

3. Mitarbeiter auf Zeit statt Dienstleistung gesucht (ANÜ)

Der regelkonforme Ansatz dafür ist hier: Arbeitnehmerüberlassung oder kurz ANÜ. Bedeutet: das Unternehmen »leiht« sich einen Mitarbeiter von einem Beratungshaus, Systemhaus oder Personaldienstleister zeitweise aus (Interimsfunktion).

Dabei werden die Arbeitnehmerrechte und Arbeitgeberpflichten vertraglich geregelt und sichergestellt (Urlaub, Weisungen, ?). Der ausgeliehene Mitarbeiter ist dabei beim verleihenden Unternehmen (also dem Personaldienstleister, Beratungshaus, ?) zumindest vorrübergehend fest angestellt. Sozialabgaben und Steuern werden ordnungsgemäß abgeführt.

Unter diesen Rahmenbedingungen spricht nichts dagegen, den »externen« Mitarbeiter ins eigene Team des Kunden zu integrieren und arbeitsteilig zu agieren. Denn der »Externe« ist vorrübergehend Mitarbeiter des Unternehmens des Kunden.

4. Problem: Freelancer wollen nicht angestellt oder verliehen werden

Eine temporäre Anstellung beim Personaldienstleister kommt für viele Freelancer nicht in Frage. Dafür haben sie sich nicht selbstständig gemacht. Hätten Sie das gewollt, wäre es für viele außerdem attraktiver, direkt beim Kunden oder bei einem Beratungshaus statt bei einem Personaldienstleister anzuheuern.

Bedeutet: Über ANÜ kann das Unternehmen nicht auf »die Soloselbstständigen« zurückgreifen. Genau diese Gruppe von Freelancern sind allerdings wertvoll, weil hochspezialisiert und hochmotiviert.

5. ANÜ-nahes Contracting: Die Betretung der Grauzone

Statt zu überlegen: »Wie binde ich diese Freelancer über Kleinstleistungen effektiv ein?« versuchen viele Unternehmen »Contracting auf ANÜ« abzubilden. Kleinstleistungen möchten sie i.d.R. nicht über Freelancer bzw. Personaldienstleister beziehen.

Die Abbildung »Contracting auf ANÜ« erfolgt in der Regel folgendermaßen:

Das Unternehmen nimmt den Freelancer über den Einkauf (i.d.R. über einen Personaldienstleister) als Dienstleister unter Vertrag. Dabei schreibt es die Kriterien 1-3 in die Vereinbarung. Damit sichert sich das Unternehmen »rechtsicher« ab.

6. Rechtsicher ja - aber ohne regelkonforme Umestzung (Operative Compliance)

Die Einhaltung dieser Kriterien (operative Compliance) wird allerdings meist nicht überwacht (anders als z.B. beim Brandschutz). Operative Mitarbeiter werden hier in vielen Fällen nicht geschult.

Wie bereits in früheren Teilen skizziert, riskiert die Geschäftsleitung hier bei einer Prüfung, die Sorgfaltspflicht verletzt zu haben (Managerhaftung!).

Die Grauzone entsteht dann zwischen dem »Für die operative Compliance ist der operative Bereich zuständig« und dem Gefühl »Der Einkauf hat alles geregelt«.

Aus der Erwartungshaltung heraus setzen operative Manager (»Ich will einen Mitarbeiter«) den Freelancer dann wie Mitarbeiter ein. Oder sie strahlen zumindest diese Erwartungshaltung aus. Der Freelancer möchte einen zufriedenen Kunden. Deshalb integriert er sich »als externer Mitarbeiter« mehr oder weniger in eine »intern orientierten« Arbeitsweise als Interims Ressource.

Viele Freelancer und Operative empfinden diese Zusammenarbeit als regelkonform.

7. Warum empfinden die Beteiligten das als regelkonform?

»Ich bin nur zweitweise hier« oder »Ich arbeite über meine GmbH«. Das sind die typischen Antworten der Freelancer, wenn man mit ihnen spricht.

Bedeutet: sie empfinden ihren Einsatz als regelkonform oder verteidigen es zumindest in dieser Form.

Grund: Diese Arbeitsweise hat jahrelang gut funktioniert. Viele haben sich daran gewöhnt. Und: Durch die fehlende operative Compliance fehlt es immer noch an Aufklärung.

Der Gesetzgeber hat allerdings inzwischen gelernt. Bedeutet: Die Welt hat sich hier in den letzten Jahren geändert. Denn der Gesetzgeber möchte die Grauzone »schließen«. Deshalb nimmt das Statusfeststellungsverfahren die Einhaltung unter die Lupe. Das wissen viele nicht.

8. Seiteneffekt: die Abhängigkeit von externen Köpfen

Was in diesem Umfeld ebenfalls immer wieder auffällt: durch die »Verschmelzung« von intern und extern, achten viele Manager nicht darauf, was sie wem anvertrauen. Oder sie bemerken es erst, wenn sie von »Externen« abhängig geworden sind, weil sie diese wie »Interne« haben arbeiten lassen.

9. Woher die Abneigung kommt, stattdessen Kleinleistungen zu beauftragen

Viele operative Manager befürchten, dass ein Werkvertrag keine Agilität erlaubt. Der Grund: Sie haben große Ausschreibungen, Werkverträge und »Wasserfall« im Hinterkopf. Leistungen müssen Monate vorab bis ins Detail fixiert werden. Sie berfürchten, viel Aufwand investieren müssen und dass sie wenig flexibel sind. Deswegen bevorzugen sie u.A. den Einsatz eines Mitarbeiters erhoffen.

Einige Einkaufsabteilungen befürchten außerdem, dass sie bei jeder kleinen Beauftragung involviert werden. Und dass dadurch viel Aufwand für sie generiert wird. Die Möglichkeit eines Rahmenvertrags mit Teilbeauftragungen ohne Einbindung des Einkaufs sehen sie ggf. nicht.

10. Kleinleistungen beauftragen: Warum der Sprung eigentlich nicht so groß ist

Wir haben in den vorangegangenen Artikeln gesehen:

- Man kann einen großen Werkauftrag in überschaubare Teilaufträge zerlegen (z.B. 10-50 Manntage)

- Diese lassen sich bedarfsweise vereinbaren und aus einem »Kontingentauftrag« abrufen

- Diese lassen sich außerdem zum Festpreis vereinbaren, so dass die Zusammenarbeit all

11. Warum die Kleinleistungen all die Vorteile bringen, die sich der Kunde eigentlich wünscht

Bedeutet: beschäftigt man einen Freelancer »Vollzeit«, geht es darum 10-12 Teilaufträge zu vereinbaren. Der Abstimmungsaufwand wird also nicht größer, sondern nimmt eher ab.

Denn: der Auftraggeber sollte sich dabei eigentlich »zurücklehnen« können.

Als »guter Dienstleister« darf der Auftraggeber vom Freelancer erwarten, dass er ihn an die Hand nimmt und mit ihm den Teilauftrag erarbeitet (Vorschlag unterbreiten). Gute Formulierungen lassen sich durch assistierte digitale Unterstützung auch für »Techies« ermöglichen.

Geht der Freelancer (im Gegensatz zur anderen Herangehensweise) beim Festpreisangebot für den Teilauftrag ein Risiko ein, wird es dem Freelancer wichtig sein:

- Viele Unwegbarkeiten und Risiken vorab anzusprechen

- Notwendige Voraussetzungen zu benennen (was der Kunde liefern muss)

- Das, was er liefert, gut zu dokumentieren

Der Freelancer wird außerdem unnötige Abstimmungen, Aufwände und Besprechungen in der Folge vermeiden.

All das vermeidet Fehler, verbessert die Planbarkeit und reduziert vermeidbare Aufwände. Und schafft für den Manager Klarheit vorab.

Und: Der Manager sitzt immer am Lenkrad - und nicht der Freelancer.

Unter dem Strich sind das alles Punkte, die sich ein Auftraggeber i.d.R. wünscht.

12. Warum scheuen viele Manager trotzdem diesen Schritt?

In vielen Fällen fehlt schlicht den Beteiligten die Zeit, das einmal auszuprobieren. Denn es stehen operative Ziele im Vordergrund.

Die oben beschriebenen Befürchtungen lassen sich in der Regel nur dann ausräumen, wenn man praktische Erfahrungen mit dem Ansatz macht. Und wenn das entsprechende Verständnis dafür geschaffen worden ist. Eine digital assistierte Lösung kann hier einiges bewegen.

Falls Sie dazu ein Beispiel benötigen, lohnt es sich, mit der Einführung von SCRUM zu beschäftigen. Hier gab es ebenfalls jahrelang Bedenken. Heute ist es ein Beispiel dafür, wie »Aufträge in vergleichbarer Größenordnung« vereinbart werden. Und wie man damit bei allen Beteiligten Begeisterung hervorrufen kann.

Zusammenfassung und Fazit: Die Bereitschaft zur Veränderung erreichen

Jetzt wissen wir, warum wir uns so schwer tun, mit Freelancern »wie mit echten Dienstleistern« zusammenzuarbeiten.

Der Erfolg wird nicht alleine dadurch kommen, Compliance zu erreichen. Für die verantwortlichen Manager fühlt es sich so an, als ob sie formell gebremst werden. Denn sie wollen Mitarbeiter (Make).

Was wir benötigen, ist einen einfachen und etablierten Ansatz, wie man die Freelancer in die interne Arbeitsweise integrieren kann. Eine digital assistierte Lösung kann hier Welten bewegen. Was vor allem wichtig ist: die Zusammenarbeit muss einfach sein!

Wenn das gelingt, werden die betroffenen operativen Manager verstehen, wie man damit mehr aus ihrem Budget herausholen kann. Das spricht ihre direkten Ziele an!

Die Sicherstellung und Verpflichtung zur operativer Compliance kann allerdings in Verbindung mit der Managerhaftung dabei helfen. Sie kann uns helfen, die notwendige Aufmerksamkeit und Bereitschaft zu erlangen, um die »eigentlich kleinen Veränderungen« realisieren zu können.

Alexander Ockl

Geschäftsführender Gründer

Nehmen Sie mit mir Kontakt auf: ao@task2vendor.de

Oder: