Unternehmerisches Risiko ist das vierte wesentliche Kriterium zur Identifizierung von Scheinselbstständigkeit. Das schauen wir uns in diesem Artikel näher an. Im Brennpunkt dabei: der monatlichen Stundenzettel. Wir werden sehen, dass wir eine leistungsorientierte Abrechnung benötigen, die zu ergebnisorientierter Beauftragung führt. An Beispielen (wie SCRUM) zeigen wir: Mit einer agilen Teilbeauftragung können wir operativ und einfach dort andocken, was heute schon vorhanden ist.

Wie wichtig unternehmerisches Handeln in Bezug auf Scheinselbstständigkeit ist, zeigt uns ein Urteil des Arbeitsgerichtes Oldenburg (Az 2: Ca 16/15) an. Hier stellt das Gericht die Scheinselbstständigkeit eines Technikers fest. Wesentlicher Teil der Begründung: fehlendes unternehmerisches Risiko in Bezug auf die Vergütung.

»Maßgebliches Kriterium für ein solches Risiko eines Selbstständigen ist, ob eigenes Kapital oder die eigene Arbeitskraft auch mit der Gefahr des Verlustes eingesetzt wird, der Erfolg des Einsatzes der tatsächlichen und sächlichen Mittel also ungewiss ist (vgl. z.B. BSG 28.05.2008 ? B 12 KR 13/07 R, zitiert nach Juris). Der Kläger erhielt eine Vergütung nach Arbeitsstunden.«

https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/b5ee0af5-772c-3151-a802-15d5135761bb

Was bedeutet unternehmerisches Risiko übernehmen?

Es bedeutet auf jeden Fall:

- Der Soloselbstständige sollte erst bezahlt werden, wen er das Ergebnis bzw. die Leistung erbracht hat

- Der Soloselbstständige sollte dafür haften

Was es nicht bedeutet:

- Komplizierte Festpreisgewerke

- Risiko auf Totalverlust eingehen müssen

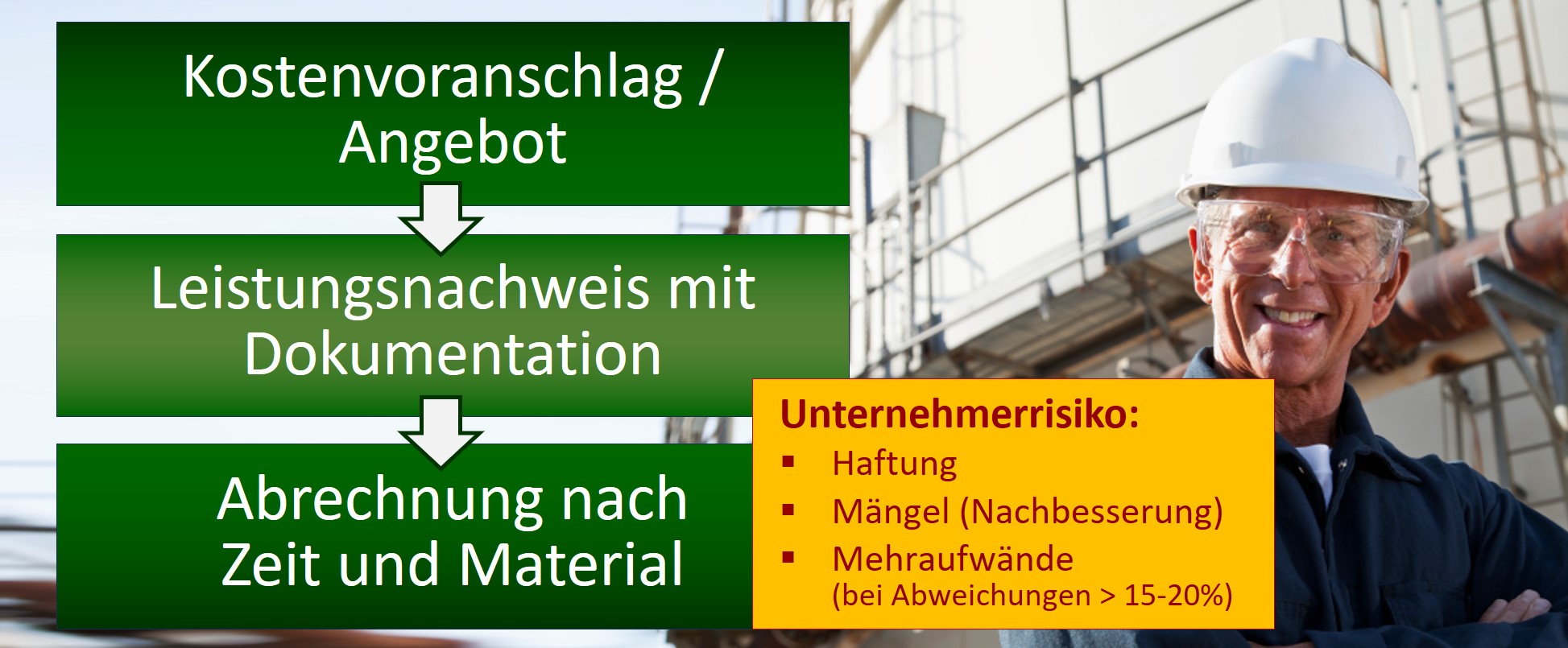

Vorbild: Wie es das Handwerk macht

Werfen wir dazu einen Blick auf ein Beispiel aus dem Handwerk, bevor es zu abstrakt wird.

Ein Installateur erbringt eine Leistung (z.B. die Installation einer Leitung). Er rechnet nach Zeit und Material ab (also kein Festpreis!).

Aber: er macht dazu einen Kostenvoranschlag.

Nach §649 BGN darf er bei der Erstellung davon abweichen. Falls nicht explizit vereinbart, gelten 15-20% als akzeptabel.

In diesem Sinne riskiert der Handwerker bei ordentlicher Erbringung der Leistung keinen Totalverlust. Verschätzt er sich, muss er aber ggf. Mehraufwände investieren, die der Kunde nicht bezahlen muss. Damit geht er ein Risiko ein.

Der Auftraggeber kann außerdem Nachbesserungen einfordern, wenn die Installation fehlerhaft erfolgt ist. Ein weiteres Risiko, dass aber ebenfalls überschaubar ist.

Die Balance zwischen Absicherung und Praktikabilität

Am Kostenvoranschlag vom Handwerk sehen, wir dass es auch einfach und verständlich zugehen kann.

Der seriöse Installateur

- konzentriert sich dabei auf die wesentlichen Eckpunkte der Vereinbarung

- führt dabei das Wesentliche auf, was der Auftraggeber sicherstellen muss, damit er die Leistung erbringen kann

- ergänzt ggf. vereinbarte Eigenleistungen mit einem entsprechenden Haftungsausschluss

Warum sind die Kostenvoranschläge hier kurz und praktikabel?

Es liegt vor allem daran, dass die Leistung überschaubar ist. Hier wird kein kompletter Hausbau vereinbart, sondern eben nur die Verlegung einer Leitung.

Das ist greifbar. Kann man das Haus nicht planen, zerlegt man es also in kleinere Leistungen und beauftragt diese. Man muss auch nicht alles auf einmal ausschreiben. Sondern "auf Sicht" beauftragen. Man bleibt agil.

Abrechnung nach erbrachter Leistung

Kämen Sie auf die Idee, den Installateur zu bezahlen, bevor die Leitung verlegt ist? Sicher nicht.

Der seriöse Installateur ist darauf bedacht, dass die Leistung als erbracht abnehmen und dass die Leistung schriftlich dokumentiert ist. Denn das ist die Basis, auf der er abrechnen kann.

Vergleichen wir nun, was im Freelancing vor allem in der IT möglich ist.

Riskant: Was heute im Freelancing üblich ist

| Aspekt | Ja / Nein |

|---|---|

| Gesamtauftrag | wenige Zeilen (nicht ausreichend) |

| Zerlegung in fixierbare Teilleistungen | nein |

| Gemeinsame Fixierung der Teilleistungen | nein |

| Kostenvoranschlag (z.B. für Teilleistung) | nein |

| Abrechnung nach geleisteten Stunden | ja |

| Bezug zum Ergebnis / zur Leistung | nein |

| Risiken bzgl. Nachbesserungen / Mehraufwände | nicht erkennbar |

Der monatliche Leistungsnachweis das Einzige ist, was man heranziehen kann, um Rückschlüsse zu erhalten, was geleistet worden ist.

Er enthält i.d.R. nur eine Überschrift (z.B. Softwareentwicklung) und ist defacto nur eine Abrechnung der geleisteten Stunden ("Stundenzettel").

Daher ist schwer zu erkennen, wo der Soloselbstständige ein Risiko übernimmt. Damit ist ein wesentliches Kriterium der Scheinselbstständigkeit erfüllt.

Dienstleistungsvertrag oder Werkvertrag?

Auch in einem Dienstleistungsvertrag kann man Ergebnisse vereinbaren - allerdings sind das viele nicht gewöhnt.

Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass sich der Werkvertrag auf das Ergebnis bezieht. Der Dienstleistungsvertrag fokussiert das "Wie", also die Art der zu erbringenden Dienstleistung. Hauptgrund: Vieles hängt von der Zusammenarbeit mit dem Kunden ab.

Deshalb klammert der Dienstleistungsvertrag die meisten unternehmerischen Risiken aus.

Wenn man aber das Wie vorgibt, von der Zusammenarbeit mit dem Kunden abhängt und alle wesentlichen Risiken ausgeschlossen hat, sind nahezu alle Kriterien der Scheinselbstständigkeit erfüllt (Arbeitsteiligkeit, Eingliederung, fehlendes unternehmerisches Risiko).

Welche Dienstleistungsaufträge sind betroffen, welche NICHT?

Nahezu alle Aufträge sind davon betroffen, in denen der Soloselbstständige etwas operativ umsetzen oder koordinieren soll.

Aufträge, die Beratung oder die Vermittlung von Wissen oder Erfahrung (z.B. Schulungen) sind nicht davon betroffen. Denn hier gliedert sich der Soloselbstständige nicht ein. Es ist klar, was die Leistung von außen ist. Und hier gibt es das nachvollziehbare Risiko von Beratungsfehlern.

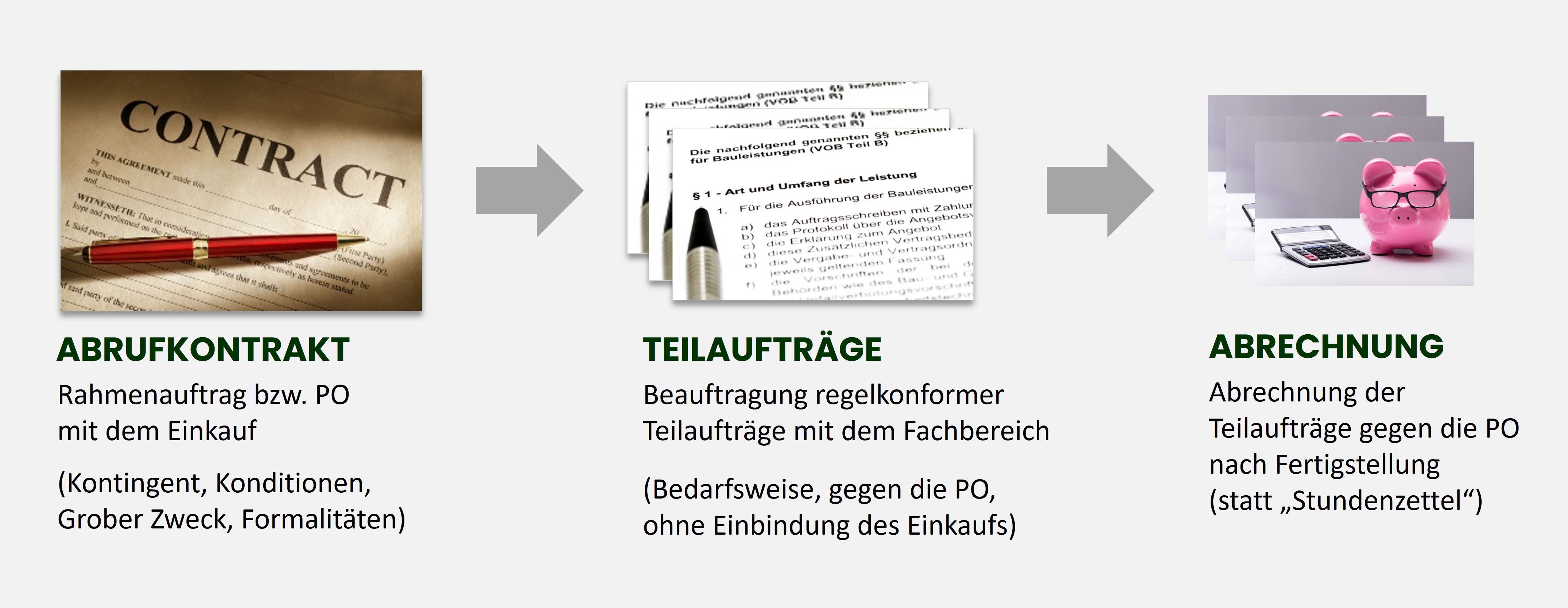

12 Empfehlungen zum Bezug von Leistungen von Soloselbstständigen

- Schließen Sie mit dem Soloselbstständigen einen Abrufkontrakt ab, der Kontingent, Rahmen für eine Teilbeauftragung und die Konditionen regelt (Standardgeschäft im Einkauf).

- Zerlegen Sie größeren Bedarf in kleinere Teilaufträge (wie in den vorangegangenen Artikeln skizziert, Umfang ca. 4-6 Wochen)

- Trauen Sie sich, auf dieser Ebene mit ergebnisorientierten Aufträgen zu arbeiten!

- Fixieren Sie wie die Handwerker wesentliche Eckpunkte, Akzeptanzkriterien und Eigenleistungen bzw. Voraussetzungen, die der Auftraggeber zu schaffen hat.

- Beschreiben Sie nur das Was (vermeiden Sie das Wo und Wie).

- Vereinbaren Sie Aufwand (in Stunden) + Zieltermin + einen Rahmen für Abweichungen im Aufwand.

- Vereinbaren Sie im Teilauftrag ein begrenztes Risiko.

- Dokumentieren Sie im Auftrag, was und wie die Leistung erbracht worden ist.

- Nehmen Sie das als Basis für einen schriftlichen Nachweis (auch hinsichtlich Compliance)

- Rechnen Sie erst jetzt ab (und nicht monatlich)

- Verändern Sie die Aufträge nicht, sondern vereinbaren Sie bei Bedarf zusätzliche.

- Vermeiden Sie Übersteuerung und halten Sie die Aufträge kurz, überschaubar und praktikabel.

Ihr Vorteil: selbst wenn Sie hier nicht perfekt arbeiten, sie können bei einem Statusfeststellungsverfahren jederzeit Nachweise liefern. Und Sie reduzieren Ihr dabei Risiko signifikant.

Zu unkompliziert und praktikabel? Das Ganze schreckt Sie ab? Schauen wir uns Beispiele aus der IT an. Es kommt darauf an, wie man das Ganze umsetzt und lebt!

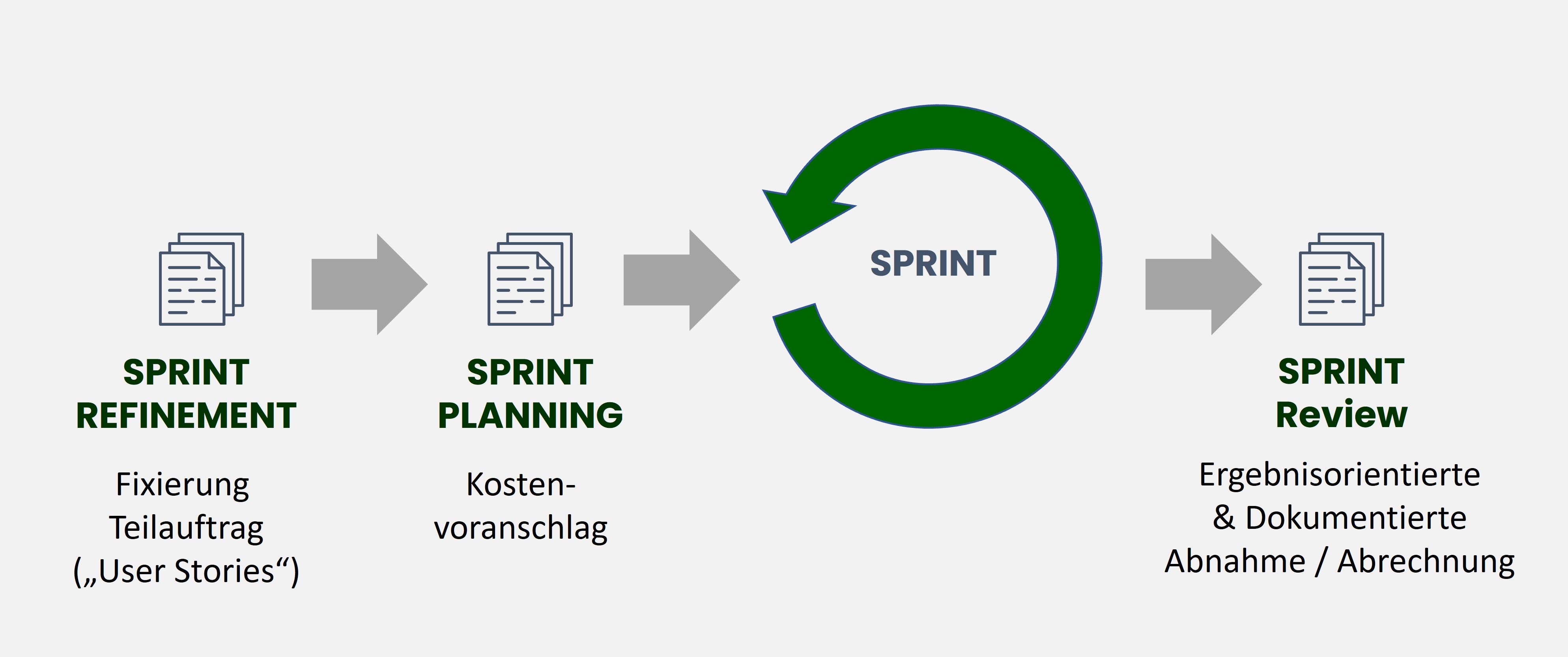

Beispiel 1: Agile Softwareentwicklung

Die typisch agile Softwareentwicklung arbeitet im professionellen Umfeld schon heute mit Teilaufträgen. Sie nennt sie nur nicht so.

- Ein Teilauftrag im obigen Sinne besteht aus einer oder mehreren User Stories.

- Wenn Sie gute User Stories formulieren, sind die wesentlichen Eckpunkte im Rahmen der User Stories fixiert.

- Die Auftragsklärung findet im Rahmen des typischen Refinements statt

- Die Aufwandsschätzung - also der Kostenvoranschlag - findet im typischen Planning statt

- Die Dokumentation erfolgt z.B. über die "Tickets", erfordern aber eine gewisse Qualität.

- Alles, was Sie hier machen müssen, ist es hier den Angebotscharakter hineinzubringen und Abzüge daraus zu verwenden.

- Als Leistungsnachweis kann z.B. ebenfalls ein Abzug aus den Tickets verwendet werden.

- Die Abrechnung erfolgt erst nach "Sprintende" mit den abgenommenen User Stories.

- Nachbesserungen müssen ggf. durch den Auftragnehmer ohne Mehrkosten erbracht werden, sofern die Ursache in der Leistungserbringung liegt

Für Unternehmen, die professionell Software entwickeln ist das Alltagsgeschäft. Und damit kein nennenswerter Mehraufwand. Im Gegenteil: es unterstützt die Unternehmen diesen Prozess zu verbessern.

Beispiel 2: Projektmanagement

- Zerlegen Sie auch hier die Leistungen in kleinere Leistungen. Beauftragen Sie z.B. die Erstellung einer Projektplanung als Beratungsleistung.

- Wenn Sie dabei Schwierigkeiten haben: überlegen Sie, wie Sie beim Hausbau mit einem Architekten oder einem Bauleiter zusammenarbeiten.

- Fixieren Sie dabei die Eckpunkte der Planung und wie der Auftraggeber in die Planung eingebunden wird.

- Reduzieren Sie das Risiko auf ein Beratungsrisiko.

- Begrenzen Sie das Haftungsrisiko auf grobe Beratungsfehler.

- Dokumentieren Sie in der Planung, wie die Planung erstellt worden ist und was der Auftraggeber dazu beigesteuert hat.

Fazit

Wir haben gesehen, dass der monatliche Stundenzettel im Mittelpunkt eines riskanten Einsatzes von Soloselbstständigen steht. Sie können Ihr Risiko signifikant senken, wenn Sie leistungsorientiert vorgehen und abrechnen.

Gefährdet sind vor allem operative und koordinative Leistungen.

Die Beispiele und das Vorbild aus dem Handwerk zeigen: es muss gar nicht so kompliziert sein. Im Gegenteil: es lässt sich sogar in das integrieren, was wir heute schon kennen.

Ein wesentlicher Aspekt ist es, den Gesamtauftrag in Teilaufträge zu zerlegen, diese mit Kostenvoranschlag und vereinbartem Ergebnis abzuwickeln und erst nach Beendigung abzurechnen.

Es zeigt auch: wir müssen vor allem in den Fachbereichen ansetzen. Am deutlichsten wird das beim Beispiel der Softwareentwicklung. Der Einkauf kann hier nur den Rahmen mit dem Abrufkontrakt setzen. Verändern müssen wir »die operative Zusammenarbeit«.

Damit lösen wir nicht nur das Problem der Scheinselbstständigkeit. Richtig angewendet, liegen hier viele Chancen das operative Geschäft zu optimieren (siehe Beispiel Softwareentwicklung).